“西直门奔海淀——拉了!”这句老北京歇后语打哪儿来的?

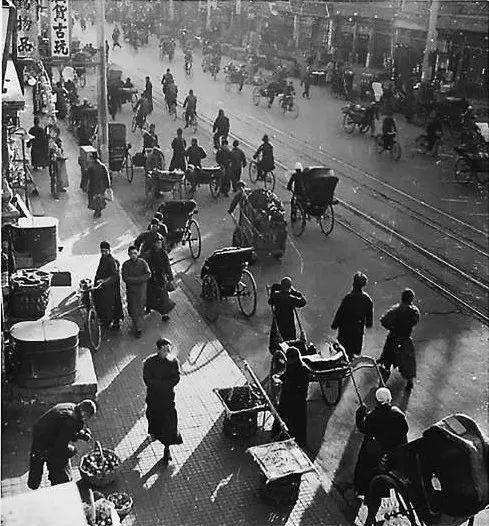

在马路上飞奔的人力车夫。

齐腰高的车轮,被磨出光亮的辕杆,车上坐着因为颠簸而摇头晃脑的乘客,伴着清脆的脚铃,奋力奔跑的人力车夫飞驰而过。在清末民初的旧京街头,洋车曾经是街头巷尾极为常见的风景。

清朝末年,经过改良的人力车传入中国,因为自日本传入,“东洋车”之名随之产生,久而久之干脆省掉“东”字,以洋车称之。再之后,洋车的名字又从名词变成了叫车时的口语,乘客站在街边,喊上一句“洋车”,车夫们便争先恐后地拉着车跑到跟前,并伴上一句“去哪儿您呐”。

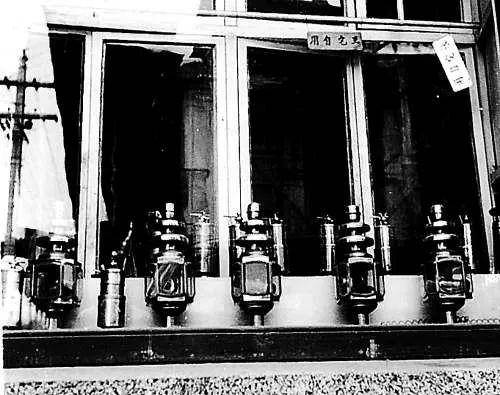

洋车行门头。

展开全文

根据规定,夜间出车必须安装灯具,夜间照明的灯具也五花八门。

早期的洋车,看上去就像把一把座椅安在一根车轴和两个大轮子上。最早的洋车轱辘也只是木车轮外面包裹了一层铁皮,舒适性和便捷性都很差。后来,人们对洋车做了不少改良。比如安装避震弹簧、用橡胶轮胎做洋车轱辘。解决了颠簸问题,洋车才逐渐被乘客们接受。

正在泥水里检查车胎漏气的车夫。虽然车况一般,但是比起打赤膊的车夫,这位车夫略显文明,穿着一件背心,腰上还系着皮带,从车厢上的铭牌能够看出来“周记 六十三”的字样。

《骆驼祥子》中,一辆洋车成为了祥子生活的希望。年轻力壮的青年,只要肯卖力气,拉上一天车,少则解决自己一天的饭食,生意好时还能挣下全家的嚼谷。只要掌握好力度别打了“天秤”(重心失衡车子向后翻了),就能顺利挣到车钱。由于没有任何技术含量,拉洋车一度成为穷人谋生的主要手段,仅在1937年的一次统计中,全北京就有五万余辆人力车。

因为车夫年龄、体力、经济状况的不同,老北京的人力车夫逐渐衍生出诸多工种,比如拉白天、拉晚儿、拉包月等。年轻力壮的车夫最喜欢的乘客,要数从西直门火车站下车去海淀燕京大学、清华园的师生。一来他们年轻力壮有的是力气,能够跑长途;二来他们发现,坐火车和洋车去海淀上学的老师、学生都不差钱。因此,只要听说来者要去海淀,马上就会不加犹豫地应下这门差事,由此也留下了一句老北京歇后语,“西直门奔海淀——拉了”。

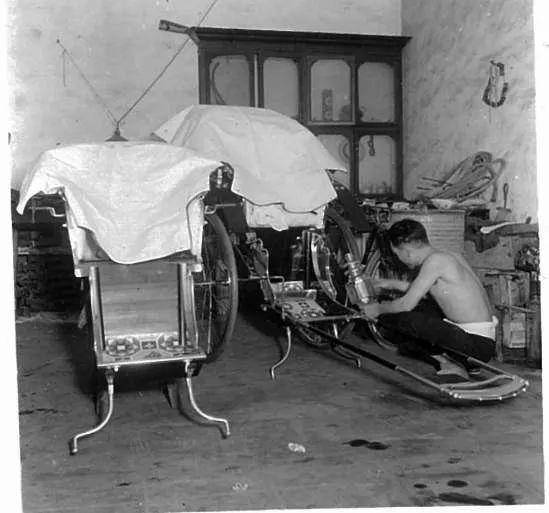

一个工人正在车行里制造洋车。

最让车夫们为难的是乘客对速度的要求,车夫们必须边拉边跑,跑的时候双手要搭住身体两侧的拉杆,保持平衡,不能撞到人或者东西,也不能摔跟头。对于车夫,这既需要体力,也需要技术。《骆驼祥子》中,老舍曾经写过,祥子刚干了两天就起不来床了,脚踝“肿得像两条瓠子似的”。

在前门楼子底下趴活儿的人力车夫。

车夫在趴活儿时,累得睡着了。

上世纪三十年代,共产党人武光曾经体验过车夫生活,他在文章中写道:刚拉车时,“学着其他车夫的样子,弓着身子,用力向前拉。笨重的车身却不听使唤,忽而向前冲,忽而向后拽,忽而左右摇摆。我好像拉着洋车在马路上扭秧歌,险些翻了车。”

当时,北京的报纸上经常会出现有关车夫拉车时猝死、横尸街头,或者坐毙车中的报道。警方认为,死伤车夫多是由于“飞跑”所致。警方甚至尝试用禁止“飞跑”来避免车夫伤亡,但这显然有些脱离实际。事实上,随着民生凋敝,越来越多人加入洋车夫的行列。如果不你争我夺,车夫甚至拉不到客人。即便这么卷,车夫们的报酬还是越来越低。1926年,北京车夫每小时的报酬只有1角钱,不到1911年的一半。

1933年,西单北大街行人、洋车、自行车交错。此时已通电车,人们对洋车的需求越来越低。

图|马志璞

文|马志璞

来源:北京日报旧京图说

作者: 马志璞

评论